Socioconstrutivismo na alfabetização

“A falácia socioconstrutivista - por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever” é o título do livro da professora Kátia Simone Benedetti que retrata de maneira ampla a situação da educação brasileira diante da abordagem ...

“A falácia socioconstrutivista - por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever” é o título do livro da professora Kátia Simone Benedetti que retrata de maneira ampla a situação da educação brasileira diante da abordagem socioconstrutivista. | ||

O socioconstrutivismo como temos hoje é decorrente da aglutinação dos processos de adaptação das teorias psicológicas de Piaget e Vygotsky para a área educacional. Inicialmente as contribuições dos autores discorriam sobre o desenvolvimento humano no campo da psicologia mas a educação se apropriou de suas conclusões. A partir do construtivismo de Piaget que se referia a perspectiva de maturação biológica e hereditária do indivíduo e do marxismo dialético de Vygotsky, que coloca a linguagem e os conhecimentos historicamente construídos no centro do processo de desenvolvimento do psiquismo humano. O autor defendia que o desenvolvimento das habilidades cognitivas humanas seria resultado das relações do individuo com o meio, mediados pela linguagem. No entanto, com o avanço dos anos já se refutou a ideia de que a linguagem que engendra o psiquismo humano, mas exatamente o oposto: é a natureza do pensamento que configura a natureza da linguagem. Foi a linguagem que se desenvolveu a partir das características intrínsecas do pensamento humano e não o contrário. O socioconstrutivismo portanto, não é um método, é uma teoria ou uma abordagem pedagógica. Piaget e Vygotsky fundamentavam as teorias do desenvolvimento cognitivo na perspectiva interacionista e consideraram a interação indivíduo-meio e a mediação desse processo como fundamentais para o desenvolvimento cognitivo (Benedetti, 2020). | ||

Diante desse contexto a abordagem socioconstrutivista

coloca o aluno na posição de próprio aprendiz a partir da sua interação com o

meio e que o professor deve adotar uma atitude de intervenção ou mediação a

partir das hipóteses levantadas pela criança. Assim, os métodos necessários

para avançar na aprendizagem são desqualificados e as reflexões sobre a língua

devem ser espontâneas e ocorrerem de maneira natural como parte do

desenvolvimento cognitivo da criança. Nesse ponto que a abordagem

socioconstrutivista foi incorporada ao método de alfabetização global,

amplamente disseminado e defendido no Brasil. Nesse método de alfabetização

considera-se a leitura como acesso direto ao significado, ou seja, utiliza-se

textos e contextos para a criança aprender a ler. Na concepção

socioconstrutivista na alfabetização a leitura seria algo natural, inato,

decorrente do simples contato da criança com a oralidade, premissa já refutada

nas últimas décadas sobre a aquisição da leitura. Na qual não é natural e

conforme explorei no artigo 6 do clube de assinatura. Diante disso defender uma

abordagem socioconstrutivista é ignorar as evidências sobre a ciência da

leitura e limitar a oportunidade de todas as crianças aprenderem a ler. Uma vez

que crianças com melhores níveis sociais e econômicos possuem melhor

desenvolvimento da linguagem oral e assim conseguem levantar um maior número de

hipóteses sobre a linguagem autonomamente. No entanto, as crianças

desfavorecidas socioeconomicamente se tornam ainda mais vulneráveis e com

hipóteses sobre a linguagem mais limitadas. Associado a isso tem-se a teoria de

Byrne (2005), que divide as crianças em duas categorias: i) crianças

dependente-do-aprendiz (alto capital cultural letrado) têm níveis mais altos de

conhecimentos, habilidades e experiências relacionadas à leitura, promovidas

principalmente em um ambiente rico de literacia familiar e, ii) crianças

dependentes-do-meio (baixo capital cultural letrado) com níveis mais baixos de

desenvolvimento da linguagem oral. Sobretudo nesse segundo caso, a instrução

direta e explícita sobre a língua é o caminho que deve ser percorrido para

alcançar a leitura e escrita. Em um trabalho complementar, Connor e

colaboradores (2004; 2009) evidenciaram a importância da adequação dos métodos

de alfabetização considerando as características dos alunos, se possuem alto ou

baixo capital cultural letrado. Os autores ressaltarem que a abordagem

socioconstrutivista é inadequada sobretudo para crianças com baixo capital

cultural letrado e que quando a abordagem explícita, com a utilização de

métodos sintéticos de alfabetização é utilizada ambas categorias de alunos

foram beneficiados. Partindo dessas evidências considerar que a abordagem

socioconstrutivista é adequada em um país desigual como o Brasil, onde a

maioria das crianças tendem a se encaixar na categoria de crianças

dependentes-do-meio é um erro e tem contribuído para as dificuldades de leitura

e escrita que as crianças carregam durante os anos escolares. A abordagem

socioconstrutivista não é um método porém o método global assume uma abordagem

socioconstrutivista. Visto que no Brasil, a influência da obra de Emília

Ferreiro e Ana Teberosky - Psicogênese da língua escrita (1999) é predominante

e as autoras defendem que a aquisição da leitura se dá como um processo

dialético no qual o aprendiz enfrente as contradições que surgem do contato com

o objeto de conhecimento (leitura-escrita), sendo estimulado a elaborar

hipóteses sobre o funcionamento desse objeto dada através da inserção em um

ambiente letrado. No entanto as hipóteses ocorreriam sem o domínio do princípio

alfabético (Benedetti, 2020). Nesse ponto se encontram a abordagem

socioconstrutivista e o método de alfabetização global, implementado

massivamente no Brasil a partir da teoria da psicogênese da língua escrita, a

partir de uma concepção de que a aprendizagem da leitura e da escrita é um

desenvolvimento cognitivo natural do indíviduo. | ||

E ao contrário do que afirmam os socioconstrutivistas, estudos cognitivos experimentais têm evidenciado, cada vez mais, que as dificuldades de leitura e escrita são minimizados pela intervenção fônica e que esses efeitos positivos são permanentes (Capovilla & Capovilla, 200). Assim como as evidências apontam que a utilização das relações letra-som para identificar palavras desconhecidas é o mecanismo básico para a aquisição de representações ortográficas das palavras e que é esse processo que fornece a base para a construção de representações ortográficas minuciosas e que são necessárias para o reconhecimento automático da leitura (EHRI, 2005). | ||

Nesse ponto convém ressaltar que a abordagem socioconstrutivista se opõem a um método, mesmo que esse método seja comprovadamente associado ao sucesso de aquisição da leitura-escrita e substitui a instrução explícita e sistemática, do mais simples ao mais complexo por práticas pedagógicas isoladas, estratégias didáticas desconectadas que não fornecem para a criança um caminho seguro para avançar na alfabetização. A abordagem socioconstrutivista é crítica ao método justificando-se no fato de que o processo intrínseco de desenvolvimento cognitivo da criança não deve ser acelerado ou condicionado por nenhum tipo de intervenção externa como a oferecida pelos métodos e que anulam o papel ativo do aprendiz na construção do seu próprio conhecimento. Benedetti (2020) cita que o presidente do instituto Alfa e Beto evidenciou que a insistência em se manter métodos globais de alfabetização é fruto da hegemonia socioconstrutivista na área pedagógica. O método fônico destacado anteriormente, não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para se chegar a alfabetização. Uma vez que evidências já apontaram que todas as crianças precisam aprender a mesma coisa (Dehaene, 2011; Seidenberg, 2017) e que decodificação fonológica das palavras é a etapa chave da leitura (Seabra e Capovilla, 2011), não há motivo para não se ensinar e esperar que a criança alcance, ou nunca alcance, essa conclusão sozinha. | ||

Nisso tudo, vemos que a ciência da leitura é completamente ignorada, porque ela já refutou todas as premissas sobre a aquisição da leitura-escrita e adota-se majoritariamente uma abordagem socioconstrutivista, que coloca a conquista da leitura-escrita como um resultado da interação entre o meio e o indivíduo. | ||

Diante disso, como a família pode identificar que a criança está exposta a uma abordagem socioconstrutivista e que não prioriza o ensino explícito? | ||

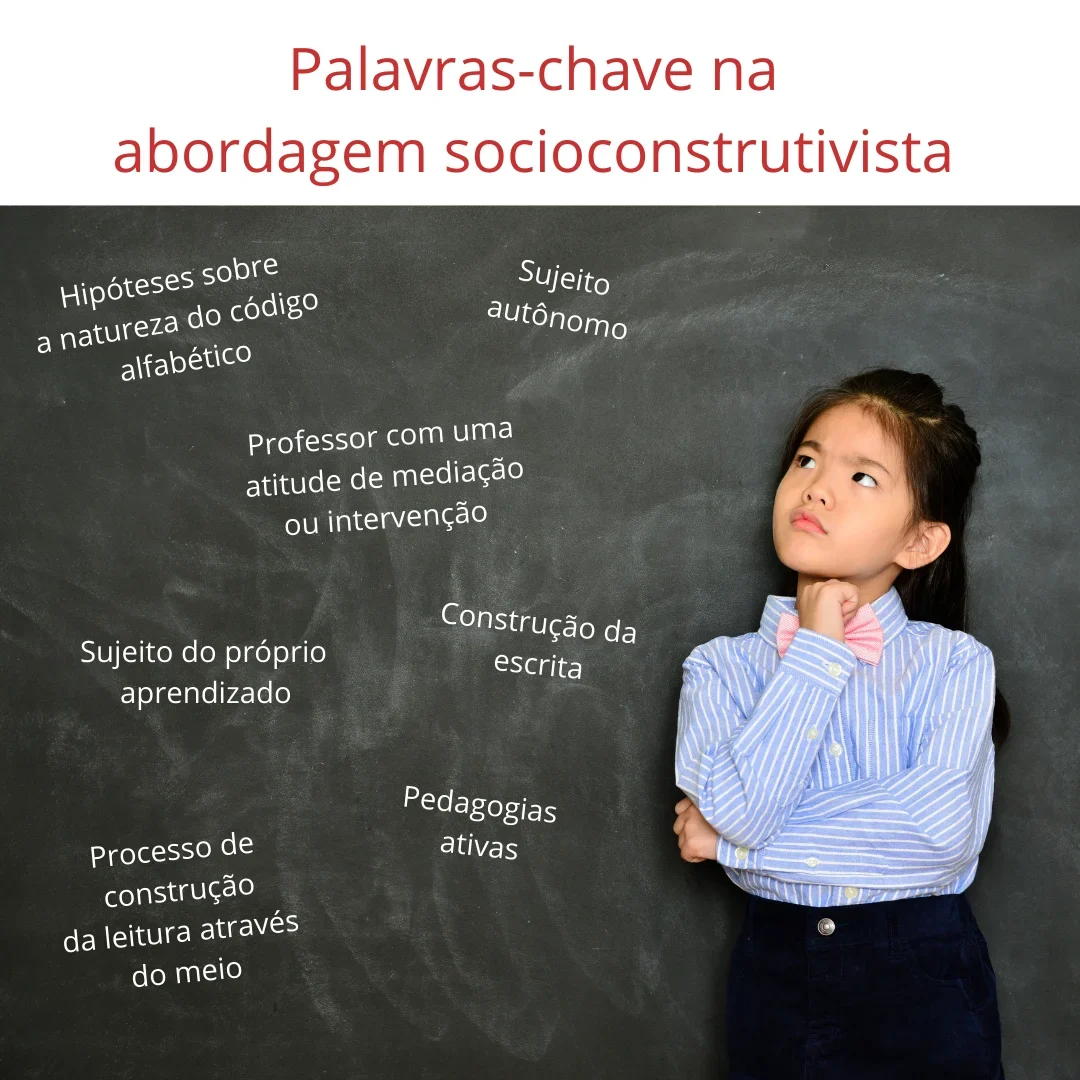

No vídeo da live “A falácia socioconstrutivista”, a professora Katia Simone, argumenta que a abordagem socioconstrutivista permeia toda educação brasileira, uma vez que é ela quem rege a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Portanto, todas as escolas estão, em maior ou menor escala, influenciadas pela abordagem socioconstrutivista. Como família e sem conhecimento específico sobre educação o que deve chamar a atenção dos pais? Primeiramente se a escola reluta, ou simplesmente, não souber informar o método de alfabetização adotado isso já seria um motivo de alerta. Há ainda palavras-chave que não faltam em uma abordagem socioconstrutivista e elas estão disponíveis na figura 1. | ||

Nessa abordagem além da ausência de método explícito há ainda um agravante, a figura do professor com uma atitude de mediação ou intervenção por meio de questionamentos e reflexões que estimulem a ação autônoma da criança - a prática docente não ocorre através de um ensino diretivo, explícito e com a transmissão do saber entre o professor e o aluno, com informações diretas e que norteiam a aquisição da leitura-escrita. Diante disso, o professor não é aquele que ensina mas um mediador do processo ensino - aprendizagem. | ||

Diante desses termos e as devidas refutações a essa abordagem expostas nesse artigo, os pais podem se sentir seguros para buscar soluções adequadas para cada família seja pela conversa com a escola, lembrando que a escola recebe o direito de educar formalmente as crianças mediante aprovação dos pais, portanto os pais que são os protagonistas dessa educação. Uma conversa com a coordenação pedagógica da escola pode ser possível e se preciso, uma conversa com a secretária municipal de educação. Devemos lembrar que mudar uma abordagem enraizada na educação não é fácil e muito menos rápida, mas quanto mais as famílias se posicionarem através das informações que possuem, maior a chance de alguma mudança ocorrer. | ||

Além disso, o papel da família na educação é essencial, mas isso não preciso dizer para vocês nesse artigo, pois é exatamente o que fazem. O papel da literacia familiar nos primeiros anos de vida fornece um alto capital cultural letrado, conforme exposto no início desse texto, mas isso não precisa se encerrar quando a criança vai para escola. Idealmente isso deve permanecer por toda vida escolar da criança, seja pelo apoio direto dos pais ou buscando alternativas que reforcem a educação que os filhos recebem da escola. Outro ponto é não esperar o desenvolvimento natural da criança, isso não ocorrerá sem a devida instrução. Se há alguma dificuldade ou desconfiança procure ajuda adequada para garantir o sucesso da aprendizagem, pois todas as crianças são capazes de aprender, o papel da escola e dos pais é desenvolver as habilidades corretas para a aprendizagem. | ||

| ||

Se as escolas brasileiras estão enraizadas na abordagem socioconstrutivista, o que as professores que a questionam podem fazer? | ||

Importante ressaltar que por ser uma abordagem hegemônica e respaldada pela BNCC os professores alfabetizadores estão condicionados a isso. No entanto, agora você já sabe da importância do ensino explícito, sistemático e bem instruído. Diante disso: o que fazer? | ||

Ainda que em condições limitadas o professor deve buscar o ensino explícito pois é através dele e da sua sistematização que a criança aprenderá. Assim como a participação da família é essencial para isso dar certo, portanto, aproxime os pais dos alunos, envolva-os e fornece a eles informações valiosas sobre como praticar a literacia familiar em casa. | ||

Ressaltei diversos argumentos nesse texto e no artigo 6 do clube, municie-se desses argumentos e sinta-se seguro para aplicar. Os resultados sempre vêm diante de um trabalho contínuo, persistente e sistematizado. Infelizmente no cenário atual o professor precisa ter coragem para fazer o certo. Tenho confiança que os resultados que virão serão capazes de contagiar com o exemplo. Escrevo isso com o coração na mão diretamente para o coração de quem é professora alfabetizadora: conta comigo nesse desafio. Os olhares perdidos de crianças que não sabem o que fazer no momento da leitura serão trocados por olhares de crianças felizes com as suas habilidades desenvolvidas e capazes de ler e se comunicar através da escrita. | ||

Sobre tudo isso que escrevi aqui, falamos, eu e professora Katia Simone na live que dessa vez ficou gravada no meu IGTV. Decidi deixar essa live gravada dada a importância do tema. Quem sabe assim alcançamos outras pessoas e algumas mudanças comecem a ocorrer. Se possível, ajude a divulgar a live. | ||

Espero que o texto de hoje tenha sido útil e até a próxima semana, | ||

Grande abraço | ||

Mariane | ||

Referências | ||

K. S., Benedetti. 2020. A falácia socioconstrutitivista. Kirion | ||

B. Byrne. 2005. Theories of learning to read. In: SNOWLING, M.J.; HULME, C. (Ed.) The science of reading: a handbook. Oxford: Blackwell, p. 104-119. | ||

A.S. Capovilla; F. C., Seabra 2000. Efeitos do treino de consciência fonológica em crianças com baixo nível sócio-econômico. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2000, vol.13, n.1, pp.07-24. ISSN 1678-7153. | ||

C. M., Connor; F. J., MORRISON; L. E. KATCH. 2004. Beyond the reading wars: exploring the effect of child-instruction interactions on growth in early reading. Scientific Studies of Reading, v. 8, p. 305-336. | ||

C. M., Connor. Et al. 2009. Individualizing student instruction precisely: effects of child x instruction interactions on first graders’ literacy development. Child Development, v. 80, p. 77-100. | ||

S. Dehaene, 2011. Os neurônios da leitura. | ||

E. Ferreiro; A. Teberosky. 1999. Psicogênese da língua escrita. Penso. | ||

M. R., Maluf; C. Cardoso-Martins. 2013. Alfabetização no século XXI: Como se aprende a ler e a escrever. Penso. | ||

Seabra, A.; Capovilla, F. 2011. Problemas de leitura e escrita. Memnom. | ||

M. Seidenberg, 2017. Language at the Speed of Sight: How We Read, Why So Many Can't, and What Can Be Done About It. Basic Books; Reprint edição (6 março 2018). |